摘要:近日,北京大学物理学院、核物理与核技术全国重点实验室彭士香课题组在直流氢分子离子(H₂⁺)源研究中取得重大进展。团队利用自主研制的全永磁 2.45 GHz 微波驱动离子源成功实现 22 mA 直流 H₂⁺束流输出,离子比例达70%,束流归一化 RMS 发射度 0.12 π·mm·mrad,各项指标均刷新全球H₂⁺离子源束流纪录。相关成果以"New progress on DC H₂⁺ beam generation: Tens of mA output and 70% fraction from a 2.45 GHz microwave driven ion source"为题,发表于物理学权威期刊《中国物理B》(Chinese Physics B)。

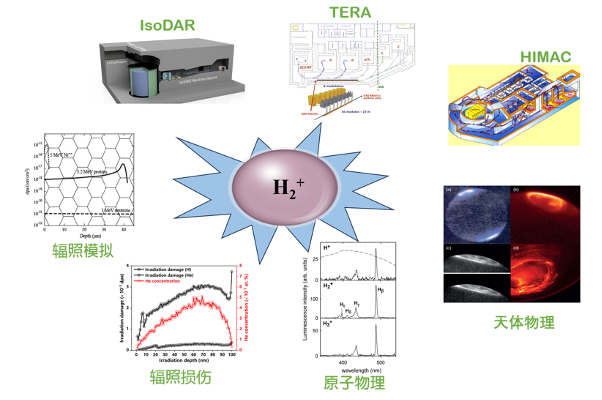

H₂⁺离子束在粒子加速器、重离子治癌装置、核聚变材料测试、原子物理和天体物理等前沿领域具有不可替代的作用,性能优异的 H₂⁺离子源全球范围内需求强烈。在粒子物理领域,DAEδALUS 项目中微子实验需 25 mA级H₂⁺束流检验惰性中微子假说,其前期项目 IsoDAR依赖高流强H₂⁺离子源驱动60 MeV 质子束产生反中微子;在医学领域,日本 HIMAC 与意大利 TERA 医用加速器通过复用 H₂⁺束(与 C⁶⁺具有相同荷质比),显著降低设备调试成本,同时规避放射性氘离子带来的活化风险。材料科学中,H₂⁺与He⁺、Fe⁺的混合束流被用于模拟核聚变装置中材料的辐照损伤,为 ITER 等项目提供关键数据支持。

图1:H₂⁺离子束流的应用领域。

然而,国际上现有离子源的研发长期面临”高流强与高束流品质难以兼得”的瓶颈。德国 Goethe 大学体积型离子源依赖热灯丝维持放电,研究人员通过优化放电腔设计实现95%的H₂⁺比例,但束流流强不足 3 mA。俄罗斯科学院西伯利亚分院的空心阴极源输出总氢离子束流 25 mA,其中 H₂⁺仅占比20%。MIT 的 Iso DAR项目需要 25 mA 的 H₂⁺束流(80%比例)。为此,意大利INFN实验室研制了一款名为VIS的ECR离子源,但实际输出仅 12.2 mA,H₂⁺比例 45%,且发射度为0.4 π·mm·mrad,即所有核心参数均未达到Iso DAR项目指标。因此,美国麻省理工学院(MIT)不得不为Iso DAR项目开始了新的研究,研制的MIST 系列离子源采用灯丝驱动多尖峰结构。其初代MIST-1在 2021年实现1.3 mA直流H₂⁺束流,离子比例62%;升级版的MIST-2已经将总电流提升至7 mA,H₂⁺比例预约为60%左右,此结果正在申请2025年国际离子源会议的“BRIGHTNESS AWARD”奖。

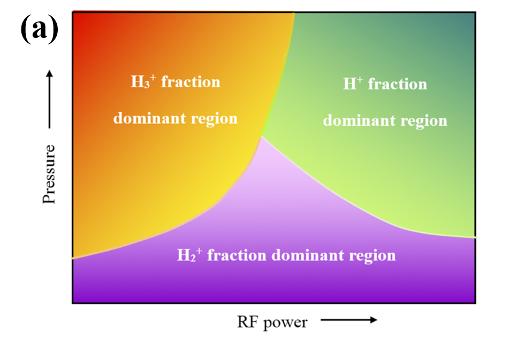

图2:(a)三相图: 不同工作参数下的离子分数优势区间;(b)混合加热放电(HDH)机理。

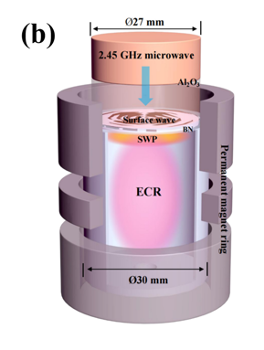

针对这一世界性难题,彭士香课题组自 2013 年起致力于微波驱动氢分子离子源研究。团队早期在脉冲模式下取得突破,2017 届博士生徐源通过优化微波耦合结构,实现大于 40 mA 脉冲 H₂⁺束流,其成果目前仍处于国际领先水平。随后,课题组2021 届博士研究生武文斌创新提出"三相图理论",首次阐明 H⁺/H₂⁺/H₃⁺离子组分随运行参数的变化规律,为精准调控离子比例奠定理论基础。在此基础上,团队进一步引入“表面波起振-电子回旋共振加热”的协同机制,揭示了微型腔体中等离子体”从 0 到1”的起振机理,2023 届博士生马腾昊对这一机理进行了深化完善。基于上述理论突破,课题组成功研发出全永磁2.45 GHz微波驱动离子源(MMDIS)。该离子源采用混合放电机制:表面波主导等离子体点火,起弧后电子回旋共振(ECR)维持高密度等离子体,表面波在此阶段承担辅助作用;配合低气压环境,可有效抑制 H₂⁺离子碰撞解离。实验中,150 W 微波功率下,MMDIS离子源成功产生 22 mA 直流 H₂⁺束流,H₂⁺离子占比70%,混合束发射度 0.12 π·mm·mrad,各束流参数均显著优于国际同类型装置,处于全世界最优水平。

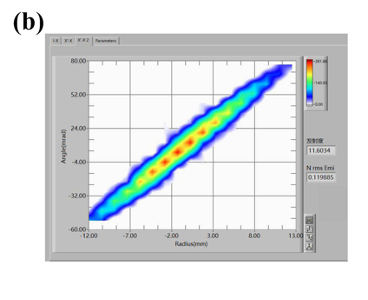

图3:(a)MMDIS引出束流参数: 22 mA DC H₂⁺,比例70%;(b)束流相图及发射度。

评审专家高度评价该成果:"本工作利用全永磁 2.45 GHz微波离子源在 H₂⁺直流束领域取得非常重要的进展,理论分析深刻揭示了 H₂⁺生成与损耗机制,产生的束流强度与离子比例都是国际上全永磁 2.45 GHz微波离子源中最高的,是一个突破性进展。"

该研究由北京大学物理学院重离子物理研究所博士生崔步坚为论文第一作者,彭士香教授为通讯作者。博士后朱建斌、博士生董宜承在理论构建,实验台搭建和束流诊断中均发挥关键作用。中国科学院院士陈佳洱先生,北京大学郭之虞教授为工作提供重要指导。感谢中国科学院近代物理研究所赵红卫院士为研究手稿提供重要建议,帮助研究成果完善。上述研究工作获国家自然科学基金项目、北京大学及核物理与核技术全国重点实验室支持。

论文原文链接

https://faculty.pku.edu.cn/jiwei/zh_CN/index.htm